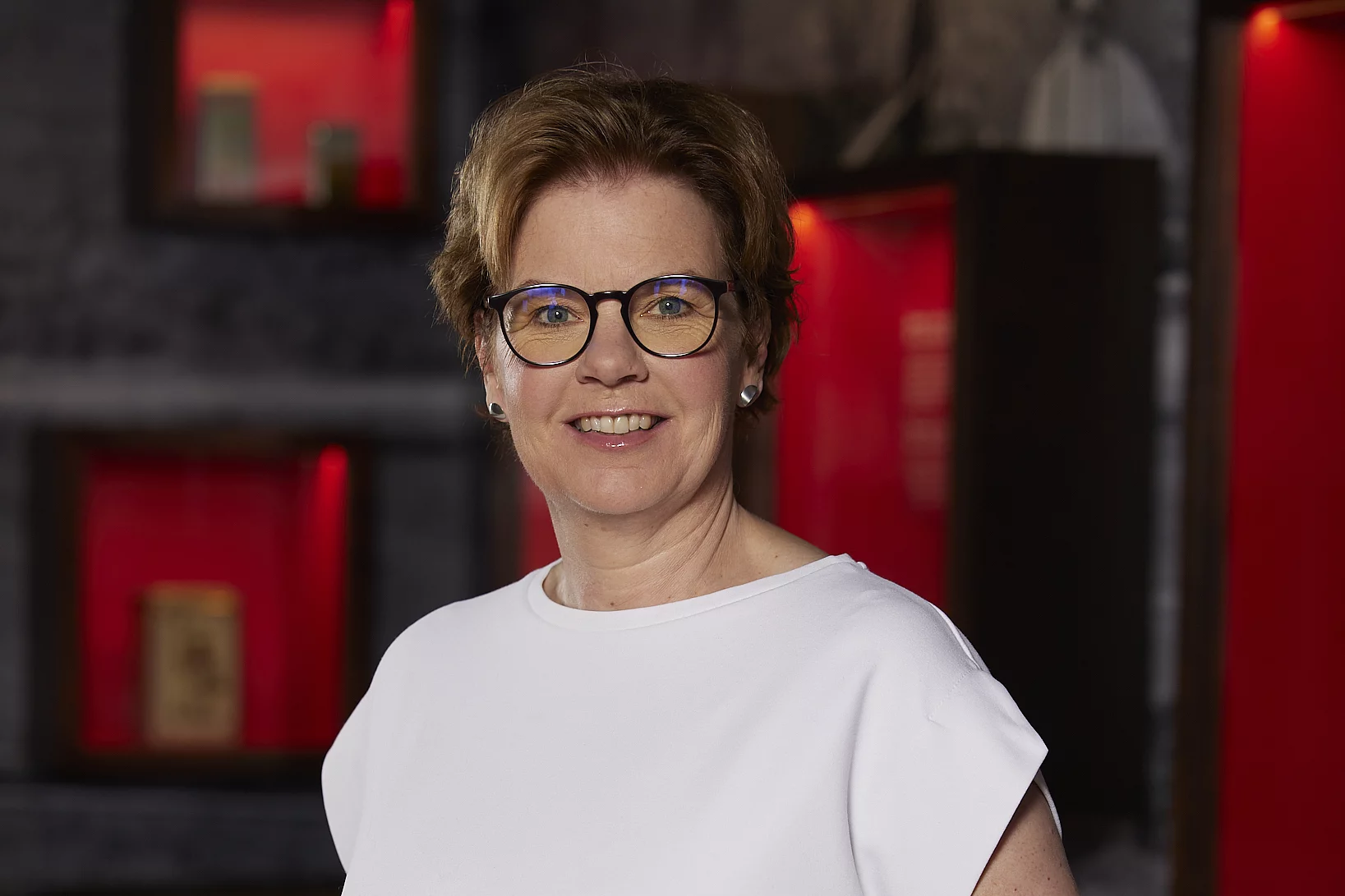

Das Schokoladenmuseum Köln ist in vielerlei Hinsicht zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden und seit jeher ein Familienbetrieb. Während sich Annette Imhoff – derzeit noch gemeinsam mit ihrem Mann – um die Geschäftsführung kümmert, widmet sich ihre Schwester Susanne Imhoff als Vorstandsvorsitzende der gemeinnützigen Imhoff Stiftung. Im Interview mit sprachen die beiden unter anderem über die Stiftungsarbeit, welche Rolle Klimaschutz für sie spielt und was es mit der Sanierung der historischen Drehbrücke auf sich hat.

DIE WIRTSCHAFT: Welche Rolle spielte das Thema „Schokolade“ in Ihrer beider Kindheit? Wenn der eigene Vater ein, wie er über sich selbst sagte, „Herz aus Schokolade“ hatte.

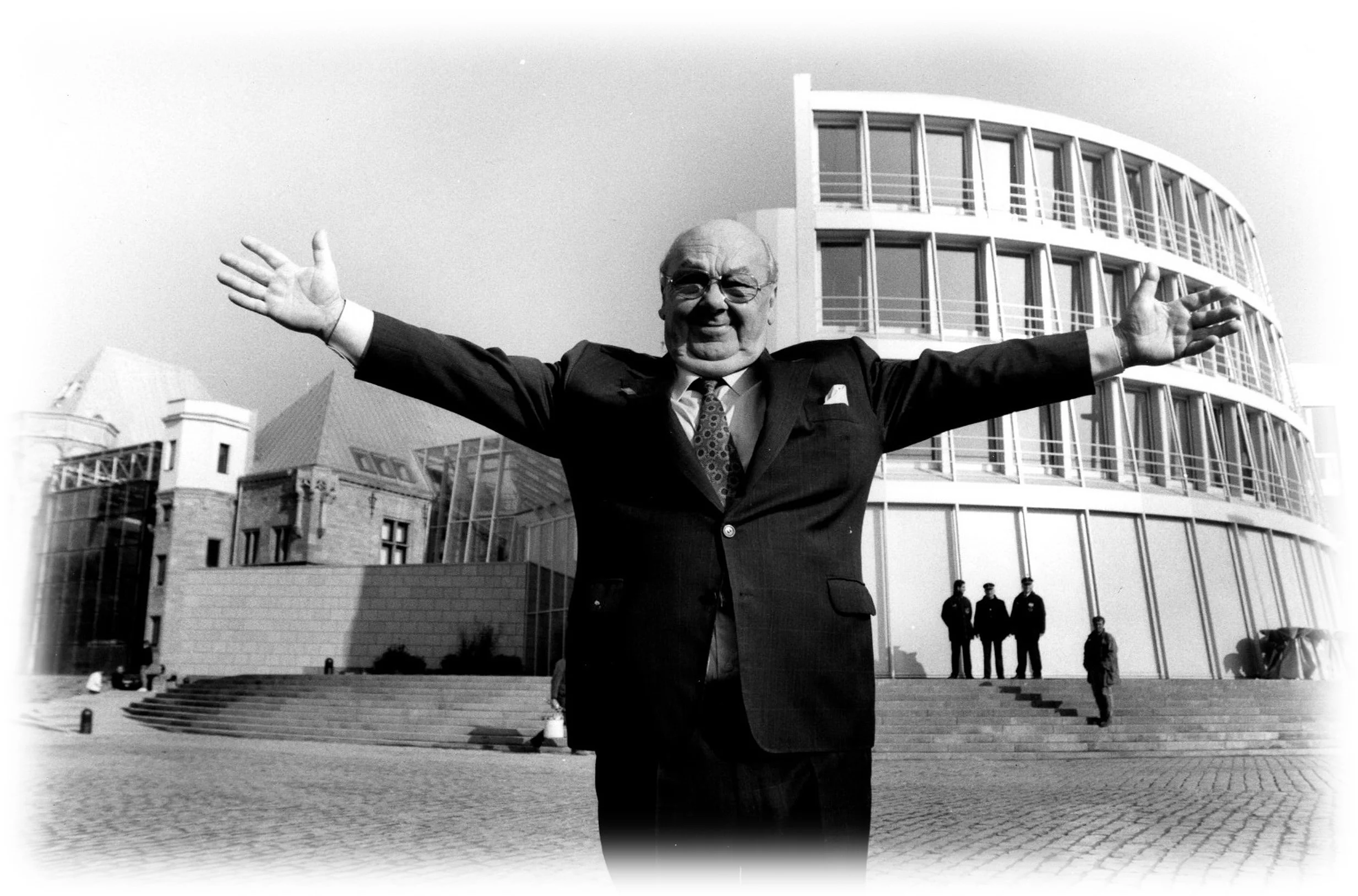

Susanne Imhoff: Mein Vater sagte gern, er habe ein „Herz aus Schokolade“ – ich glaube, er meinte damit, dass er sich untrennbar mit seinem Schokoladenimperium, welches er aufgebaut hatte, verbunden fühlt. Schokolade war für ihn weit mehr als ein Verkaufsprodukt, sie war ein Teil seiner eigenen Identität – er ist mit seiner Firma regelrecht verschmolzen.

Bei uns zu Hause gab es Schokolade zu meinem Leidwesen sehr selten. Eindrücklich erinnere ich mich an eine Szene bei einer Einladung, bei der ich mir – als ungefähr Achtjährige – eine Tafel Milka geschnappt habe – völlig unbedarft. Die Reaktion der anderen war ein Mix aus Heiterkeit und Verlegenheit, was ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Heute sehe ich das als eine meiner frühesten Lektionen im feinen Zusammenspiel von Marke, Familie und öffentlicher Wahrnehmung.

Annette Imhoff: Unser Vater war ein Mensch voller Energie und Leidenschaft – besonders, wenn es um Schokolade ging. Seine Kindheit war von Entbehrung geprägt, vielleicht hat ihr gerade das den besonderen Reiz verliehen: Schokolade stand für ihn für Wärme, Genuss und etwas Kostbares.

„Ein Herz aus Schokolade“ – das war mehr als ein schöner Spruch. Es drückte seine tiefe emotionale Verbundenheit mit dem aus, was er geschaffen hatte. Die Firma war sein Lebenswerk, aufgebaut mit Instinkt, Mut und großer Energie.

DIE WIRTSCHAFT: Frau Susanne Imhoff, Sie haben bis vor einigen Jahren in einer völlig anderen Branche als Pädagogin, u. a. als Reittherapeutin, gearbeitet. Inzwischen sind Sie Vorstandsvorsitzende der gemeinnützigen Imhoff Stiftung. Was hat Sie dazu bewogen, Ihre eigentliche Berufung aufzugeben und in die Fußstapfen Ihrer Mutter zu treten?

Susanne Imhoff: Tatsächlich war der Wechsel weniger ein Bruch mit meiner Berufung als ein Schritt auf einem neuen Weg mit vertrauten Werten. Die Satzung der Imhoff Stiftung sieht vor, dass der Vorstandsvorsitz ab einem bestimmten Alter neu besetzt wird – idealerweise mit jemandem aus der Familie. Als dieser Moment näher rückte, hatte ich ohnehin den Wunsch, von Hamburg nach Köln zurückzukehren und mich stärker in die Familie einzubringen. Die Herausforderung, mich in ein völlig neues Fachgebiet einzuarbeiten, hat mich gereizt.

DIE WIRTSCHAFT: Sowohl mit Ihrer ehemaligen Arbeit als Pädagogin als auch in Ihrer jetzigen Funktion leisten Sie anderen Menschen Hilfestellung, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede in Ihrer ehemaligen und in Ihrer jetzigen Arbeit?

Susanne Imhoff: An meiner Schreibtischlampe hing immer ein handgeschriebener Zettel, meine Grundhaltung für Elterngespräche und Coachingaufträge. „Den eigenen Interpretationen und Deutungen einen zurückhaltenden Platz geben. Bedenken, dass die Sicht und Erlebensweise des Gegenübers anders ist als die eigene.“ Das bedeutet für mich im Kern: zuhören, verstehen, Ambiguität aushalten. Dieser Zettel hängt heute noch – jetzt an meiner Schreibtischlampe im Stiftungsbüro. Er holt mich immer noch häufig genug auf den Boden zurück.

Der größte Unterschied: Früher hatte ich vor allem Gespräche mit Menschen, die sich im Aufgeben eingerichtet hatten, ohne Tatendrang, ohne Ideen, ohne Ahnung von der eigenen Selbstwirksamkeit. Heute spreche ich mit Menschen, die angetrieben werden durch Idealismus und das Bewusstsein, dass sie Dinge selbst gestalten, verändern, verbessern können. In Kombination mit unserer Förderung erlebe ich, wie viel machbar ist, wenn Engagement auf die richtigen Ressourcen trifft. Das ist sehr ermutigend.

Wertekompass als Leitfaden der gemeinnützigen Imhoff Stiftung

DIE WIRTSCHAFT: Seit der Gründung der Stiftung im Jahr 2000 sind knapp 21 Millionen Euro in gemeinnützige Projekte geflossen – wovon machen Sie abhängig, was in welchem Umfang gefördert wird?

Susanne Imhoff: Wie bei jeder gemeinnützigen Stiftung sind auch bei uns die Förderzwecke in der Satzung festgelegt – unveränderlich. Die behördliche Stiftungsaufsicht achtet sehr genau darauf, dass wir uns innerhalb dieses Rahmens bewegen. Da wir sechs verschiedene Stiftungszwecke haben, sind wir thematisch recht breit aufgestellt. Das gibt uns Flexibilität, bedeutet aber auch sehr, sehr unterschiedliche Projektanträge, die keinen vergleichbaren Kriterien unterliegen. Wir bewegen uns zwischen Stiftungsprofessur und Theaterworkshops, Seniorenpodcasts und klassischen Konzerten. Wir fördern Ausstellungen an Gedenkorten, die Bildung einer Jugendjury für Filmschnittkunst und ein Autorenstipendium.

Orientierung gibt uns dabei unser Wertekompass: Kriterien wie Relevanz, Nachhaltigkeit, gesellschaftlicher Impact, ein nachvollziehbarer Finanzierungsplan, Nutzen für Köln sowie Nachweise der Qualifikationen spielen dabei eine wichtige Rolle.

Entscheidend ist aber oft auch der persönliche Eindruck, den ich in den Gesprächen mit den Projektverantwortlichen gewinne: Ist da eine spürbare Verbundenheit mit dem Vorhaben? Wird transparent und ehrlich kommuniziert? Und vor allem: Macht das Projekt einen Unterschied? Ist hinterher wirklich etwas besser als vorher?

Wir freuen uns immer über Projekte, die das Potenzial haben, nach unserem Anschub weiter zu wachsen und zu wirken, ohne von uns abhängig zu sein. Der Traum aller Stiftungen!